Parmi les sources conservées aux Archives départementales, la déclaration de grossesse est un document méconnu mais riche d’enseignements pour l’histoire des femmes avant la Révolution française. Ce type d’acte, issu d’une législation ancienne, permet de retracer les parcours de nombreuses femmes restées invisibles dans d’autres sources.

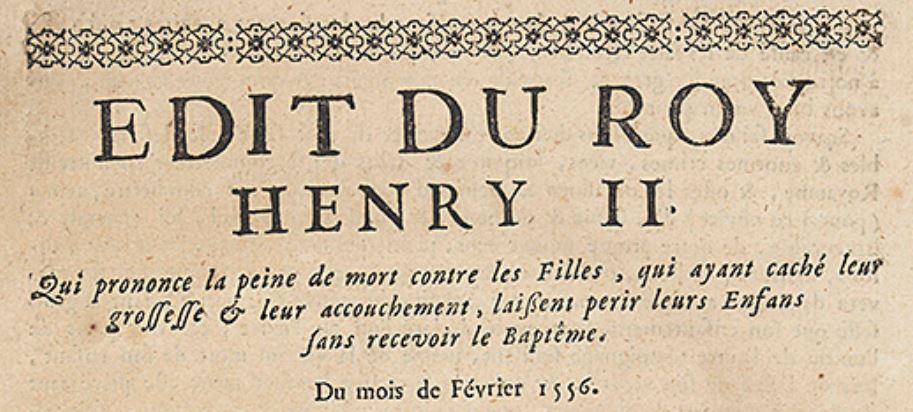

L’origine de cette pratique remonte à l’édit d’Henri II de février 1556, enregistré au Parlement le 4 mars. Ce texte impose aux femmes non mariées (célibataires ou veuves) de déclarer leur grossesse auprès des autorités locales. L’objectif est de prévenir les infanticides, dans un contexte de forte mortalité infantile et de nombreuses naissances illégitimes. Des pratiques similaires existaient déjà localement, notamment dans certaines coutumes, mais cet édit uniformise la procédure à l’échelle du royaume.

La déclaration s’inscrit dans une logique de contrôle moral et social. Elle vise à surveiller les comportements jugés déviants, en particulier les relations sexuelles hors mariage. Les prostituées, domestiques et jeunes filles isolées forment le public principalement visé.

Ces femmes sont soupçonnées de vouloir dissimuler leur grossesse, voire d’avoir tué leur enfant pour échapper à la honte ou à la misère. L’acte, dûment enregistré, permet d’officialiser la grossesse et de lever les soupçons en cas de décès du nourrisson.

L’édit souligne aussi l’importance de préserver le salut de l’enfant, en évitant qu’il meure sans baptême ni sépulture chrétienne. L’absence de déclaration est perçue comme une faute spirituelle, puisque l’enfant risque de mourir sans avoir reçu les sacrements. C’est pourquoi le texte est régulièrement lu en chaire par les prêtres, comme le rappelle un édit d’Henri III en 1586. Ce rappel religieux renforce la portée morale de la loi.

La loi crée une présomption de culpabilité : lorsqu’une grossesse non déclarée est suivie du décès d’un nourrisson, la mère est présumée coupable d’infanticide. La sanction peut être très lourde, allant jusqu’à la peine de mort. L’absence de déclaration est donc un risque judiciaire majeur pour les femmes concernées. Ce dispositif vise aussi à dissuader les avortements et à prévenir les abandons d’enfants.

L’édit de 1556 est confirmé et rappelé régulièrement au fil des siècles : par Henri III en 1586, puis par deux édits en 1695 et 1698, et enfin par l’ordonnance de Louis XIV du 25 février 1708. Ces rappels montrent que l’obligation de déclaration de grossesse reste d’actualité jusqu’à la Révolution, malgré des évolutions dans son application.

Les femmes déclaraient leur grossesse sous serment, devant un officier (notaire, greffier, etc.). Elles devaient donner leur nom, âge, profession, domicile, ainsi que l’identité de leurs parents ou de leur défunt mari pour les veuves. Si elles acceptaient de le nommer, le géniteur était désigné comme le « séducteur », avec ses propres informations (âge, profession). Les causes de la grossesse n’étaient pas toujours précisées, mais certains témoignages offrent des récits très détaillés.

Les actes de grossesse ne constituent pas systématiquement une plainte contre le père. Certaines femmes faisaient cette démarche uniquement pour se conformer à la loi. D’autres en profitaient pour engager une action en justice, notamment pour obtenir des aides à l’accouchement ou à l’entretien de l’enfant. La seule déclaration de la femme suffisait souvent à engager la responsabilité paternelle, du moins pour les frais de gésine.

Les déclarations de grossesse se trouvent dans de nombreux fonds d’archives : minutes notariales (sous-série 3 E), fonds judiciaires (série B), archives communales (série E dépôt), fonds privés (série J), ou encore dans les registres paroissiaux (sous-série 4 E). Leur diversité s’explique par la multiplicité des autorités compétentes pour les recueillir : notaires, curés, juges, consuls, sénéchaux…

Une réponse

Merci pour ces informations . Dommage que l’on ne trouve pas en ligne ces actes .